葉兆言:簫的聲音,劍的光澤

文學經驗的豐富性與書寫視域的多樣性息息相關,如果作家的創作凝重自矜,面孔常年如一,固然表達出一種莊重的大愿,但過于缺乏變化與突破,就多少存在著一種藝術自覺上的失憾。——也從而給熱衷于歸類的閱讀者提供了“便利”,可輕松地指認什么是雅的,什么是俗的,什么是虔誠歷史的,什么是敬奉現實的。高妙的作者回避標簽,他們進出紀實與虛構的兩畔,逡巡于古典和現代的堤岸,致力對復雜世界與人性悖論的開掘。——這不僅僅是一種技術上的“寫作技法”,更是一種認知方式與心智結構。試想,如果一位作家讓評論界長期“莫衷一是”,令治文學史者總是“尋見難題”,則未嘗不是一件好事,可能意味著其創作與包容性內在牽連,且包容中充斥獨異。

葉兆言即是這樣一位獨異的作家,自上世紀八十年代初起,他的不同作品頻頻出現在各類綜述文章里,他本人也常被歸進風格迥異的文學流派,在先鋒、尋根、知青、寫實等文學潮流中,讀者總能發現他的身影。從“懸掛的綠蘋果”到棗樹堅硬枝干的陰影,從模糊不清的“魅影黃昏”到刻骨銘心的抗戰烽火,從秦淮夜色下的“鏡”“樓”“營”“鋪”到疏風細雨中的舊都金陵,葉兆言為新時期以來的中國文學帶來了太多驚喜。蘇童說,葉兆言曾概括中國文化是一只簫、一把劍,其中頗有微言大義,而葉兆言的不同作品中,也或隱或顯地透露出簫的聲音與劍的光澤。

近日,作家葉兆言受聘成為北京師范大學國際寫作中心駐校作家。在入校儀式暨創作四十年學術研討會上,莫言、閻晶明、余華、蘇童、歐陽江河、西川、白燁、陳曉明、王彬彬、金寧、施戰軍、徐可、李洱、賈夢瑋、王春林、李遇春、顧廣梅、康震、張清華、陳暉、張莉、翟文鋮、張曉琴等作家學者以“文化記憶與城市傳奇”為核心,探討了葉兆言四十年來的文學創作。

喚醒:文學家業與典雅文脈

“金陵豪客千杯酒,玉葉名家萬卷書。通博寬仁追父祖,凌云健筆換魚車。”莫言以詩題贈,一首七言絕句高度概括了他眼中的葉兆言。如果單論年齡,生于1957年的葉兆言比莫言小兩歲,但莫言笑稱對方比自己“年長二十歲”,是一位寬厚“長者”,“因為他金光閃閃的家世,他非常淵博的學問,以及他幾十年來創作的一系列燦爛的作品,還因為葉兆言的忠厚、寬仁、淳樸、勤奮在作家群體中一直有口皆碑。”

從左往右:葉圣陶、葉至誠、葉兆言

1957年1月,葉兆言出生于江蘇南京,祖父是現代中國著名教育家、文學家葉圣陶,父親是葉圣陶次子葉至誠,伯父葉至善,姑母葉至美,母親姚澄是江蘇著名的錫劇演員,人稱“錫劇皇后”。出身于江南根脈深厚的書香門第,承傳著人文傳統濃郁的家學士風,是葉兆言獨特的精神背景。家業,是一份特殊的文化記憶。陳曉明認為,葉兆言作品中的溫和與散淡,與其家業不無關系。由于特定的歷史成因,當代文學與現代文學存在主題、風格、敘事等方面的割裂,新的歷史起源斷裂了現代時期的文學脈絡,“但兆言沒有,他始終保持著與現代文學的關系,保持著和現代文學息息相通的創作。”陳曉明說,葉兆言早期的先鋒文學作品《棗樹的故事》等,率先確立了先鋒小說敘事藝術的典范,但他很快出乎其外,轉向了《狀元鏡》《半邊營》《十字鋪》《追月樓》等“夜泊秦淮”系列的寫作,“當我們還沉醉在現代主義氛圍的時候,他最早地勾連起文化記憶,嘗試把中國當代文學和現代文學貫通起來。”陳曉明認為,強調葉兆言的文學家業,是一種文學研究上的正視,葉兆言在新時期將現代文學的記憶喚醒,其秉持的文化精神、寫作態度、價值理念都值得今天的學人重新探討。“在葉兆言身上,我們看到中國作家個人所具有的重要性,他能以個人之力牽起一種歷史、一種我們需要頂住的閘門。”

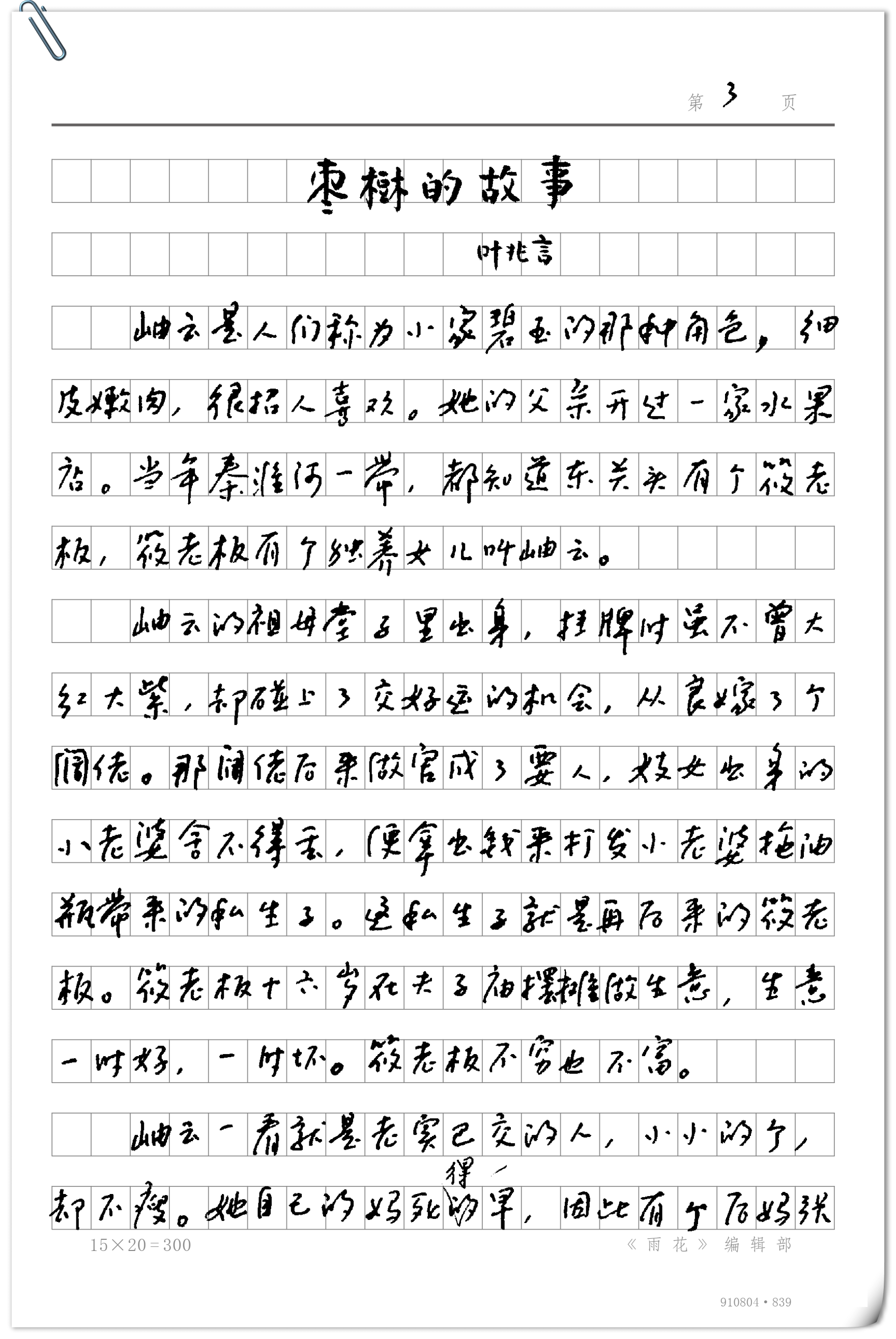

《棗樹的故事》發表于《收獲》1988年第2期,《作品》雜志2018年第10期“手稿”欄目刊載了小說手稿

李洱最早知道葉兆言,是源自學者李劼的推薦。上世紀八十年代初期,李劼告訴李洱,有一個作家根本不看時下風靡的小說,他喜歡看鴛鴦蝴蝶派、喜歡看錢鍾書。很快,李洱讀到了這位閱讀趣味與當時流行迥異的同行的作品,“《棗樹的故事》出版后,我非常激動,是和馬克思的《路易?波拿巴的霧月十八日》一起看的。我覺得《棗樹的故事》里有非常復雜的結構,就嘗試用列維-斯特勞斯的方法來對其解構,但最后發現這種方法可以用來解構《路易?波拿巴的霧月十八日》卻無法解構《棗樹的故事》。”為什么葉兆言的小說講究章法又溢出一般的章法?李洱慢慢發現,可能因為葉兆言身上浸染的文人氣,因此他的小說不能單純以現代主義的視角去看,他的作品中包含了很多中國傳統文章的因素,“所以我后來每當看到一些題目,關于最后一個士大夫、最后一個文人等等,就會想到葉兆言,在汪曾祺之后寫小說的人當中,我感覺文人氣最重、小說最接近文章的就是葉兆言。”

1986年2月,葉兆言創作的第一部長篇小說《死水》由江蘇文藝出版社出版。

一般來說,飽讀詩書與成為作家之間不存在必然聯系,前者只是后者成立的前提。談到新時期飽讀詩書且創作成果豐厚的作家,葉兆言卻是無可置疑的一位。王彬彬認為,閱讀修養或許無法決定一個作家創作的好壞,但一定能影響其創作的品質與特色。現代文學與當代文學無法簡單比較優劣高下,但從整體來說,現代文學的典雅性遠超當代文學,“即便是魯迅,他的剛烈、鋒利和典雅也混融統一,他的罵詈中具備典雅氣質。”葉兆言作品里最大的獨特性,就在于這份當代寫作里罕有的典雅。接續于現代文學傳統的不僅有典雅特質,還有一種整體性的文學觀念。王彬彬觀察到,近來有不同學者探討“魯迅為什么沒有多寫小說”,這種論證背后的邏輯是“作家一定要多寫小說”,但如果魯迅還在,他很可能反問:為什么一定要多寫小說?是否專注于某一類文體,成為一個固定的小說家、散文家、詩人或劇作家,這在新文學早期不成為問題,在現代作家的文學觀念中,個人創作選擇體裁,而絕非受其限制。除卻大量小說外,葉兆言的散文、文化隨筆、創作談,甚至包括訪談與對談錄,都是其文學意識的重要組成部分,他的虛構性文本與非虛構文本相互補益,呈現出寬闊的文學風貌。

南京:文化地理與歷史記憶

中國現當代文學史的城市書寫中,老舍的北平,張愛玲的上海,賈平凹的西安,遲子建的哈爾濱,艾偉的永城(寧波),是筆底波瀾的背景,也是小說潛在的主人翁。幾乎每一位作家都難以仄身超拔于故鄉之外。故土的呼吸、氣韻和腔調深深暗合創作的筆觸。南京,舊稱金陵,一座擁有千年生命的古都,擁有層層疊疊的前世今生。在葉兆言的人生中,除了十七歲北上與祖父和堂兄三午共度難忘一年外,其余絕大部分時間他都未長時間離開南京,他的絕大多數作品也都以南京為中心。從《五異人傳》到《一九三七年的愛情》,從《馬文的戰爭》到《玫瑰的歲月》,葉兆言一直在書寫他的金陵城。

《刻骨銘心》(人民文學出版社2018年4月)

《南京傳》(譯林出版社2019年8月)

“他是書寫金陵最有代表性的作家。”王春林認為,葉兆言圍繞金陵的創作展現著名士風度,“他的作品充滿了‘舊’的意味。有舊味兒,但并不是陳舊的舊,這個‘舊’是以舊為新,因為骨子里他是一個帶有民國文人氣質的作家,而這種帶有特定歷史時期的精神氣質、文化氣質的作家,在中國當代并不多見。”讀葉兆言的系列作品,王春林總會聯想起唐代詩人杜牧的名句,“南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中”。王春林說,用這兩句詩來概括葉兆言的創作,大概能傳達出他想要表達的有關歷史、人性、生命的蒼茫感。

興致勃勃地翻看完《南京傳》,西川想,如果放在古代,葉兆言大概是一個修史官。但與司馬遷創作《史記》一樣,葉兆言的歷史書寫并不是純粹的歷史記述,他背負著一份“大記憶”,同時又有自己的價值觀,與觀察對象之間的疏離感為葉兆言溫和的表達增添了幾多現代意味,一種個人化的歷史想象力由此誕生。單單有溫良恭儉讓是不夠的,還需發現溫良恭儉讓中的反諷,發現古早紙墨中的精神飛地。也正如歐陽江河所說,只有懂得反諷的作家,才具備當代性。

譯林出版社2020年出版“葉兆言經典作品集”

東吳、六朝、南唐、宋明、晚清民國,葉兆言的金陵書寫穿越千年風雨,延續至當代,這座城市的歷史記憶從罅隙腠理中被一點點建構起來。施戰軍稱葉兆言這一類作品“廣而實如巴爾扎克,深且痛如陀思妥耶夫斯基”,并極為難得地將隱晦時刻處理得周正莊嚴,“這是一個作家不可忽視的本事”。早在2005年,還在山東大學任教的施戰軍收到劉錫慶先生推薦,讀葉兆言長篇《沒有玻璃的花房》。在之后為這部作品撰寫的評論中,他寫道:“記憶,遠比傷痕和反思更有質感,它寬廣、它細碎、它刻骨銘心、它無微不至,它讓你從最初的不懂事中懂得快意和恐懼、它使你稀里糊涂地被命運抓了個正著,尤其是,記憶里亂倫時代的東西就是現今里不斷超生的父母,它的孩子遍布在我們周圍,子子孫孫無窮匱也。”在施戰軍看來,葉兆言將南京的歷史記憶完整地還原了出來,他通過南京城墻上磨蝕的磚石向讀者展示翻騰著歷史的煙云,他清濁一并吸納,專攻與雜取并包,執念與變通互存,是現代文學正宗的遺傳者,南京城心腹的敘說者。施戰軍用“守大道,思遠道;造大象,存萬象”來概括葉兆言四十年來的創作,并認為學界對葉兆言的認識還存在巨大空間。

錯位:生活重組與致敬單數

“對于寫小說的人來講,我們關注一個作家對小說分寸的把握,兆言寫得最好的就是人到中老年以后的尷尬。”余華與葉兆言相知多年,讀了葉兆言的長篇近作《刻骨銘心》后,他覺得葉兆言寫得好看,“挑不出毛病”。余華發現,葉兆言極擅長寫在社會上摸爬滾打多年又取得一定成功之人的“尷尬”處境,這種錯位感與特殊的人物心理在當代文學創作中很重要。徐可也認為,《刻骨銘心》是葉兆言近年來的一部重要作品,小說雖名為“刻骨銘心”,但寫法上卻風淡云輕、不溫不火,既沒有哀婉痛心,也沒有怒其不爭,寫得非常平緩,敘事幾乎白描,“在他的筆下我們可以看到一切大徹大悟的玩世不恭,有著孩童式的頑皮,有趣又不做作。”徐可從葉兆言的字里行間窺見了前輩作家周作人、張愛玲、張中行的身影,讀出了在“紳士氣”與“流氓氣”之下,流淌出的舒緩細膩。

11月23日,2020花地文學榜揭曉,葉兆言《吳菲和吳芳姨媽》(《青年作家》2019年第7期)獲得“年度短篇小說”。顧廣梅為葉兆言撰寫致敬辭:“葉兆言以《吳菲和吳芳姨媽》漂亮地完成了一次有備而來的藝術搏擊,也是一次頗具挑戰性的寫作冒險,他要寫出與別人‘完全不一樣的短篇小說’。這篇小說不足萬言,卻將一對雙胞胎姐妹跌宕起伏的人生恩怨和無法抗拒的人性糾纏,寫得充滿命運感、悲劇感。淡然中蘊悲涼,疏離中透關切,短篇小說獨有的小與大、輕與重的藝術辯證法得以自如實現。”

葉兆言越寫越好,是讀者一致的感受。顧廣梅說,葉兆言的文字愈發地自由、通透。在分析新近短篇《吳菲和吳芳姨媽》時,顧廣梅評價,他“淡然中蘊悲涼,疏離中透關切,短篇小說獨有的小與大、輕與重的藝術辯證法得以自如實現。”這份自如,來源于對日常生活書寫的游刃有余。顧廣梅認為,寫生活的能力是葉兆言創作的本真,因為只有在生活的本真里面,在那些破敗、碎裂、異化的力量里面,人的生活才有可能被重新組合。

“葉兆言的寫作沒有疲憊感,他好像在不斷地尋求文學的可能性。”回顧葉兆言的許多“箴言”,白燁有一種“咀嚼不盡”之感,比如葉兆言曾說創作“寫好寫壞不重要,重要的是要寫完”,再比如反思先鋒文學,葉兆言說“先鋒就是最大的通俗”。這些簡單又看似矛盾的創作經驗,值得仔細玩味。上世紀八十年代中后期,完成《棗樹的故事》《五月的黃昏》后不久,葉兆言便發表了《艷歌》《紅房子酒店》等作品。他這一時期的創作被認為從先鋒小說走向“新寫實的濫觴”,“以新寫實小說匯入了中國傳統文化向現代的轉換”。如何理解葉兆言的各種變化?張莉認為,每個寫作者都有著獨屬于自己的“詞語庫”,而每位作家的“詞語庫”不盡相同,他們選擇或摒棄什么樣的語詞,在一定程度上代表著作家的美學觀、價值觀、人生觀。“葉兆言的詞語庫里有很多陳舊的、屬于現代文學傳統的東西,但是通過他的書寫淘洗出另外一種光澤。”張莉認為,葉兆言重新賦予舊詞以新質,在看似陳舊中獲得了新的先鋒性,“每個優秀的寫作者都是面向先驅的寫作,這一點在葉兆言老師那里能非常明顯地感受到。”

近年來,關于葉兆言的研究成果不斷豐富。左上:黃軼編《葉兆言研究資料》人民文學出版社2016年;右上:康燁《葉兆言文學年譜》;下圖:周然《近十年葉兆言小說研究綜述》。

不斷變化,意味著難以規訓,這讓文學史的權力無從安放,評價或許會產生“錯位”。李遇春閱讀通行文學史時感受到,先鋒作家的文學史排序有著內在秩序,葉兆言往往排在莫言、余華、蘇童、格非之后,“我想,葉兆言什么時候會遇到一種歷史選擇的契機?很可能這種‘反敗為勝’的機會要交給未來。”“反敗為勝”自是笑談,但歷史化的評價標準不斷變化卻是事實。真正的大作家無法被歸類,也多半無法在當世得以被全面認識,張中行上世紀七十年代末的作品直到九十年代乃至新世紀才得以廣泛流傳,而曹雪芹的《紅樓夢》沉寂百余年,在二十世紀四十年代最終獲得應有的經典地位。顧廣梅視這種現象為“作為單數的作家及其寫作”——究其原因,是兩種沖動導致文學史的重寫:其一是來自文學場域各種力量的再次角逐,其二則是作為單數的大作家出現,倒逼憊懶的文學史排行榜自我調整,“如果有一本單獨的文學史,應該向這些作為單數出現的大作家致敬,而其中有一位一定是葉兆言老師。”

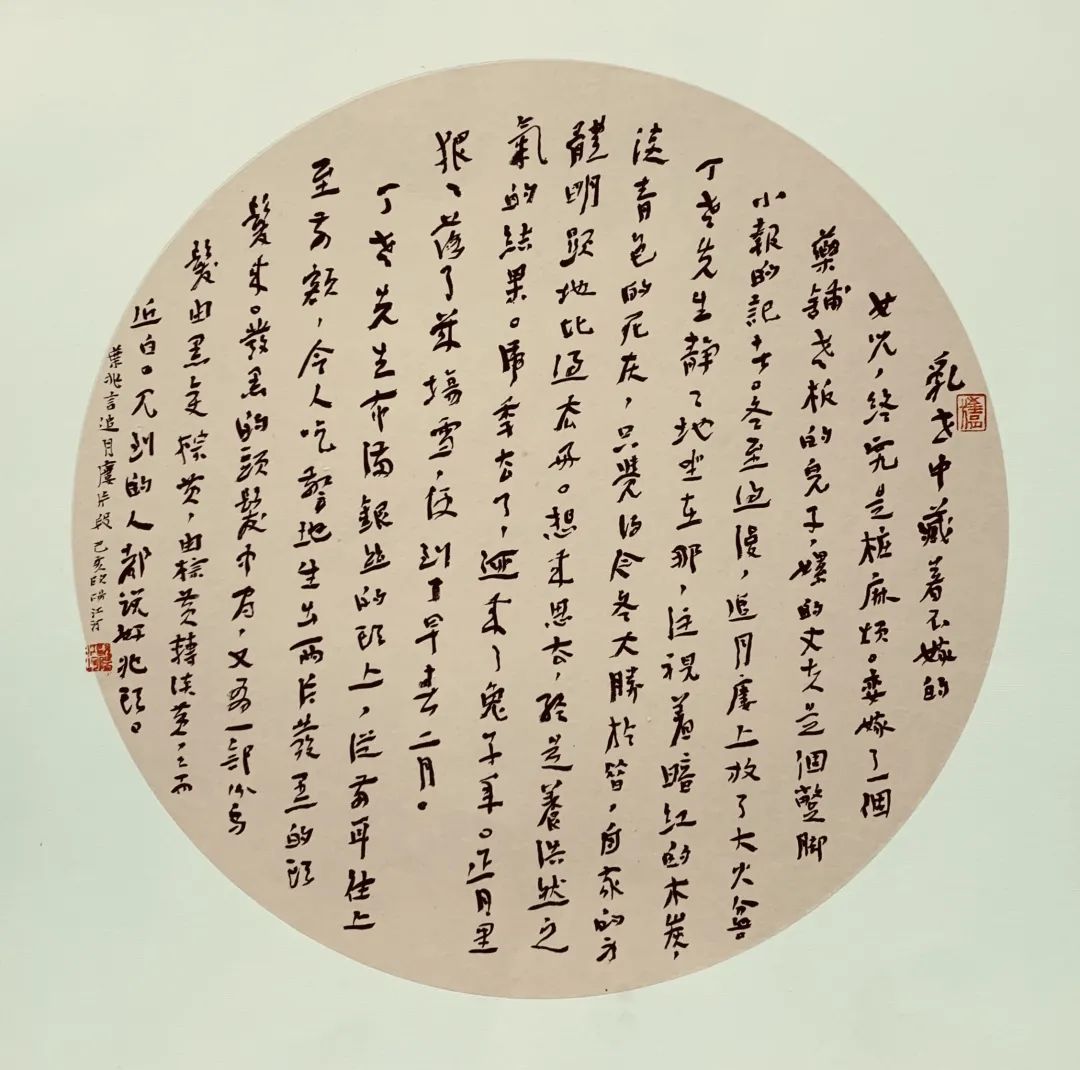

歐陽江河抄錄葉兆言《追月樓》中的一段文字,并在研討會上將書法作品贈送給葉兆言。“亂世中藏著不嫁的女兒,終究是樁麻煩。孌嫁了一個藥鋪老板的兒子,嫘的丈夫是個蹩腳小報的記者。冬至過后,追月樓上放了個大火盆。丁老先生靜靜地坐在那,注視著暗紅的木炭,淡青色的死灰,只覺得今冬大勝于昔,自家的身體明顯地比過去好。想來思去,終是養浩然之氣的結果。虎年去了,迎來了兔子年。正月里狠狠落了幾場雪,便到了早春二月。丁老先生布滿銀絲的頭上,從兩耳往上至前額,令人吃驚地生出兩片發黑的頭發來。發黑的頭發中間,又有一部分烏發由黑變棕黃,由棕黃轉淡黃,黃而近白。見到的人都說好兆頭。”

眾家談片,或只是對葉兆言文學世界的大概掠影。閻晶明認為,葉兆言的文學研究在未來必將更加充分,而葉兆言的文學創作也必將持續深入。閻晶明談到,葉兆言家學淵遠且扎實勤勉,他的創作題材豐富多樣,在平實、平淡、平和的語言之中,顯示出難得的書卷氣。作品中既沒有濃描重彩的筆墨,也不刻意渲染詩意和張揚知識。他張弛有度的敘事結構,保證了小說在看似散漫中有序推進,在煙火氣中呈現人間的溫暖。

立足于這種平實溫暖,評論界試圖給予葉兆言的創作以更準確的定位。正如張清華所說,從葉兆言的創作中,能夠“看到深遠的歷史眼光,看到清晰的文化自覺,看到刻意掩藏而又纖毫必現的文學才華,兆言先生可以說是當今中國十分重要的大作家,他對于南京和南方歷史文化的生動書寫將成為當代中國文學的寶貴財富。”(中國作家網 陳澤宇)